Réalisé

par Minne Amélie & Yvoz Clémence.

I

Historique.

![]() Le pendule étudié par

Galilée.

Le pendule étudié par

Galilée.

![]() Du pendule à l’horloge

d’ Huygens.

Du pendule à l’horloge

d’ Huygens.

II

Principe de l’horloge à balancier.

![]() Aspect général.

Aspect général.

![]() Le fonctionnement d’une

horloge à balancier.

Le fonctionnement d’une

horloge à balancier.

![]()

Horloge à

balancier.

Horloge à

balancier.

![]() Un pendule qui

« bat à la seconde ».

Un pendule qui

« bat à la seconde ».

![]() Le réglage des horloges.

Le réglage des horloges.

![]() L’entretient des

oscillations

L’entretient des

oscillations

![]() Le balancier.

Le balancier.

![]() Le pendule étudié par

Galilée.

Le pendule étudié par

Galilée.

Vers 1602,

Galilée découvre que les petites oscillations d’un pendule sont

périodiques : l’amplitude du mouvement diminue au cours du temps, mais la

durée d’un allé et retour de la masse reste constante.

Au XVII ème siècle, Galilée observant les oscillations

d’un lustre, a l’idée d’utiliser un pendule pour mesurer le temps :

Il explique vers 1610,

dans son ouvrage Discorsi comment

il compare des durées de descente. Un

pendule simple est constitué d’une petite boule en acier suspendue à un fil

inextensible fixé à un support.

Dans les années 1638, dans son discours concernant « Deux

sciences nouvelles » Galilée décrit une expérience de ses expériences sur

le mouvement du pendule simple, en effet il avait constaté que le mouvement

d’un pendule simple était périodique et que, pour de petites oscillations, la

période du mouvement ne dépendait que de la longueur du pendule. Cela pouvait

constituer un instrument de mesure de durée mais, les frottements amortissaient

les pendules qui finissaient par s’arrêter.

L’expérience de Galilée :

J’ai pris deux sphères égales, l’une de plomb, l’autre de liège,

celle-là bien plus de cent fois plus lourde que celle-ci, toutes deux attachées

à des fils fons et égaux, long de 4 à 5 coudées, fixés par le haut.

Puis, les ayant éloignées l’un et l’autre de verticale, je les

ai laissées aller même temps et toutes

deux descendantes le long des circonférences, des cercles décrient par les fils

le rayons égaux, dépassèrent la verticale, puis elle revient en arrière par le

même chemin et répétant bien cent fois, les même aller’ et venues elles ont

montré d’une manière évidente lourde marche tellement dans le même temps que la

légère, qu’elle ne dépasse pas ce temps ni cent oscillations, ni en mille du

plus petit intervalle, mais elle marche d’un pas tout à fait égale… Chacune des

oscillations ce fait dans des temps égaux.

En 1660, Galilée énonce les lois du pendule simple, constitué d’une

boule métallique suspendue à un fil dont l’autre extrémité est fixée à un

support:

- Première loi : période est

indépendante de la masse du pendule.

- Deuxième loi : la période

est la même pour les petites oscillations, c'est-à-dire pour une

amplitudes angulaires inférieures à 20 °

- Troisième loi : la période

des petites oscillations dépend de sa longueur : la période augmente

quand la longueur augmente.

![]() Du pendule à l’horloge

d’Huygens.

Du pendule à l’horloge

d’Huygens.

Christian Huygens (1629-1695), mathématicien, physicien et

astronome hollandais, dont le père fut un ami de Descartes, s’inspira des

découvertes de Galilée sur les propriétés des oscillations du pendule.

![Cyclophoto[1]](horlogebalancier_fichiers/image012.jpg) Vers 1650,

Huygens, crée la première horloge à pendule pesant (d’où le nom pendule) puis

la première horloge avec le balancier et ressort spiral. Les premières horloges

mécaniques à « échappement ». L’échappement est le mécanisme qui

permet de relancer légèrement le balancier à chaque oscillation qui comporte toujours un organe moteur, un

rouage, un échappement et un régulateur :

Vers 1650,

Huygens, crée la première horloge à pendule pesant (d’où le nom pendule) puis

la première horloge avec le balancier et ressort spiral. Les premières horloges

mécaniques à « échappement ». L’échappement est le mécanisme qui

permet de relancer légèrement le balancier à chaque oscillation qui comporte toujours un organe moteur, un

rouage, un échappement et un régulateur :

L’organe moteur : peut être une

masse suspendue à un câble et descendant sous l’action de son poids ou un ressort

spiral.

Le rouage : constitué de

roues dentée et de pignons, transmet le mouvement aux aiguilles et distribue

l’énergie à l’échappement.

L’échappement : fournit par

l’impulsions l’énergie au régulateur afin de compenser l’amortissement des

oscillations dû aux frottements.

Régulateur : (pendule

pesant, oscillateur à ressort spiral) assure la constante du fonctionnement.

En 1656, il eut l’idée d’introduire du balancier (ou pendule) dans le

mécanisme des horloges encore très imprécises de l’époque.

L’invention de la première horloge à pendule révolutionna

l’horlogerie !

![]() Aspect général.

Aspect général.

Dans toutes

les horloges, on trouve les mêmes éléments :

< Un oscillateur (ou régulateur), donc il s’agit du pendule,

appelé balancier. L’oscillateur impose par sa période l’étalon de la durée de

l’horloge.

< Un

dispositif d’entretien du mouvement de l’oscillateur. C’est le poids de

l’horloge que l’on doit remonter de temps en temps.

Celui-ci

accroché à un fil descend très lentement et sert à compenser l’amortissement du

mouvement du pendule.

< Un

mécanisme appelé échappement qui relie le dispositif d’entretien du mouvement

pendulaire au pendule lui-même.

![]() Le cadran et les aiguilles ont été enlevés afin de pouvoir observer

le mécanisme.

Le cadran et les aiguilles ont été enlevés afin de pouvoir observer

le mécanisme.

![]() - Engrenages

- Engrenages

![]() - Contrepoids

- Contrepoids

![]() -Balancier

-Balancier

![]() Le fonctionnement d’une

horloge à balancier (pendule)

Le fonctionnement d’une

horloge à balancier (pendule)

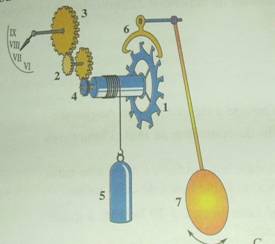

L’oscillateur est le

pendule (7)

L’organe moteur est le poids(5).Le

balancement régulier d’un pendule constitué par une masse accrochée à

l’extrémité d’une tige permet une mesure précise du temps.

Le poids(5)fait tourner la

roue d’échappement(1)et les engrenages(2),(3)et(4).L’ancre(6)reliée à la

pendule(7)rythme les rotations de la roue d’échappement(1).

![]() L’horloge à balancier.

L’horloge à balancier.

L’étalon de

temps d’une horloge est fourni par un pendule pesant. Il faut compenser

l’amortissement sans modifier la période. Ce problème a été résolu par

l’astronome et le mathématicien Christian Huygens au XVII ème siècle avec

l’invention de l’horloge à balancier.

- A chaque

battement( un demi oscillation), le balancier ibère d’un cran une roue dentée

qui est entraînée par la chute d’une « poids », le balancier a donc un

rôle de régulateur. En même temps, le balancier reçoit une impulsion par

l’intermédiaire de la fourche F : son mouvement est entretenu.

- En

remplaçant le pendule pesant par un balancier à ressort spiral, mis au point

aussi Huygens, on a pu construire des horloges ou des montres fonctionnant dans

n’importe quelle position, ce qui est indispensable, notamment, pour leur

utilisation en mer.

Celui-ci

donne alors à son tour une impulsion du balancier, ce qui entretient les

oscillations.

![]() Un pendule qui « bat »à

la seconde

Un pendule qui « bat »à

la seconde

Il faut

d’abord avoir déterminé la longueur du pendule, laquelle est facilement déduite

de la règle que les longueurs des

pendules sont entre elles comme le carré des périodes. De sorte que la longueur

du pendule qui mesure 2 secondes étant d’après notre définition de 3 pieds, sa

4èmes partie { données : 1 pied à l’époque de Huygens = 33.14 cm 1 pied

=12 pouces} c'est-à-dire que 9 pouces, conviennent au pendule qui parquera la

seconde.

Le pendule

simple est constitué d’un petit objet dense suspendu à un fil dont l’extrémité

supérieure est fixée. Ecarté d’un petit angle de sa position d’équilibre, le

pendule effectue un mouvement d’oscillation entre 2 positions extrêmes

symétriques par rapport à la verticale.

Le mouvement

du pendule simple est périodique. La période T est la durée d’une oscillation

complète du pendule ; elle s’exprime en seconde(s). La fréquence f des

oscillations est l’inverse de la période : f=1/T, elle s’exprime en Hertz.

La période

d’oscillation d’un pendule simple est indépendante de la valeur de la masse

suspendue et ne dépend que de la longueur du pendule. Le carré de la période

est proportionnel à la longueur du pendule

![]() Le réglage des horloges.

Le réglage des horloges.

Une horloge

bien réglée à un balancier qui « bat la seconde ». Lorsqu’une horloge

avance ou bien retarde, on fait coulisser le disque métallique sur la tige

verticale pour la durée des oscillations.

![]() Disque du balancier.

Disque du balancier.

Au

remonte lorsque la pendule retarde.

![]() L'entretien des

oscillations

L'entretien des

oscillations

Pour éviter

l'amortissement des oscillations dû à une dissipation d'énergie, le balancier

d'une horloge est mis en relation avec un réservoir d'énergie. Pour engendrer

un mouvement régulier, s'effectuant à vitesse constante, il faut que l'apport

d'énergie se fasse avec la même période que le pendule. La descente des « poids

» devant se faire à vitesse constante, il faut d'une manière ou d'une autre

freiner cette chute.

L'idée de l'échappement est

de brider la force motrice du « poids » (ou du ressort) pour faire tourner les rouages

à vitesse constante. Ce mouvement est obtenu par blocage et relâchement

périodique de l'axe moteur. Ce blocage résulte du mouvement oscillatoire de

l'ancre qui vient périodiquement s'opposer à l'avancement de la roue. Mais le

mécanisme à échappement doit aussi entretenir le mouvement oscillatoire qui

assure la régularité du blocage.

• Phase n°1 : La palette a

est repoussée vers le haut par la dent de la roue à échappement, pendant que la

palette b glisse vers le bas sur une autre dent. L'ancre subit une première

impulsion.

• Phase n°2 : La palette b

arrive en contact avec la dent qui suit. Celle‑ci subit une nouvelle

impulsion pendant que la palette a glisse sur la dent qui l'avait précédemment

poussée.

L'ancre subit donc deux

impulsions par période, qui sont communiquées au pendule pour entretenir son

mouvement.

![]() Le balancier.

Le balancier.

Pour faire démarrer

l'horloge, il suffit de lâcher le balancier de manière à ce que l'oscillation

initiale soit assez grande pour pouvoir laisser passer une bille. On le lâche,

et c'est tout. Cette fonction est confiée à un levier, ce qui permet un premier

balancement parfaitement dans l'axe du pendule.

Dès qu’on lâche le

balancier, celui-ci se retrouve mû par les billes des secondes. L'oscillation s'amplifie

peu à peu puis se stabilise après dix minutes. Le gain d'amplitude est

d'environ deux centimètres et ne varie plus.

La base de temps est donnée

par la longueur du balancier, elle doit être d’environ un mètre pour avoir une

bille tombante par seconde. Les tiges du balancier sont en invar, alliage qui

ne se dilate pas avec les fluctuations de la température ambiante. Le balancier

lui-même fut usiné dans un lingot d’étain de 17 kilos pour assurer assez

d’inertie. Le réglage grossier s’effectue en vissant ou dévissant la vis

supérieure, ce qui lève ou baisse l’ensemble de la masse du balancier. Le

réglage fin se fait en vissant ou dévissant la petite masselotte graduée au

fond.